なぜ肩甲骨は第二の骨盤と言われるのか?

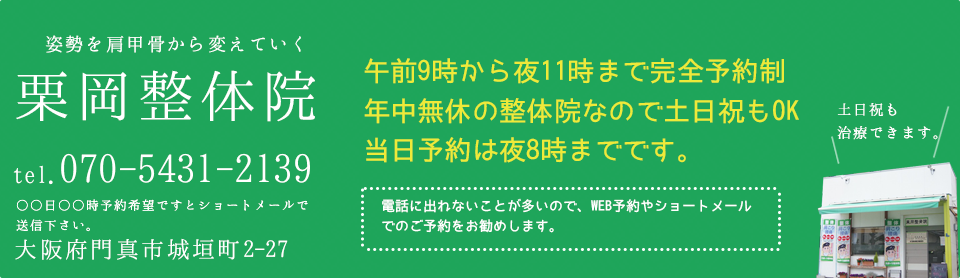

大阪府門真市の栗岡整体院です。

2足歩行にて骨盤の形状・役割が変わった

安定性のある四つ足が不安定な二本足で起き立ったので、

倍以上の重量が後ろ脚に掛かるようになりました。

それ故に後ろ足の土台である骨盤は固定されて胴体を支え、

最小限の動きでバランスをとることになりました。

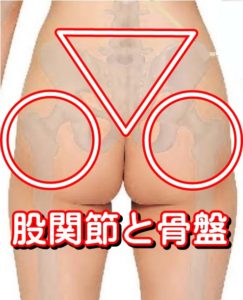

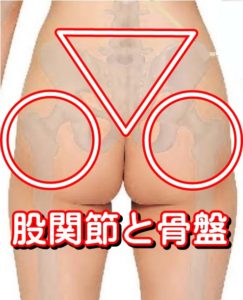

皆さんの知っている骨盤はいわゆるお椀のような形ですね。

2足歩行の為、肩の役割・形状も変わった

肩甲骨は支えるのではなく、

物を取り扱うという手の基盤です。

手で物がつかめても、

肩甲骨の可動域が狭いと大変不便です。

なので、肩関節は土台となる肩甲骨は左右分離していて、

前後上下回転するので、

骨盤と比べ自由度が広いです。

問題は色々な方向に動くことができるのに運動不足で関節を硬くしてしまい、

いわゆる肩のコリなどで筋肉が硬くなってしまうことです。

中には石灰化と言われるように関節が固まってしまうことがあります。

こうなると少しほぐしたくらいでは中々腕は上がるようになりません。

こんな時には肩甲骨だけでなく、

骨盤の動きをつけてあげると効果的です。

その為に理解しておくといいのが、

肩甲骨と骨盤の対応する筋肉や骨の形です。

肩甲骨と骨盤がリンクしている解剖学

一見全く似ていない形の肩甲骨と骨盤ですが、

もともと脚の土台部分として同じ機能を果たしていました。

しっかり見ていくと似ていて面白いです。

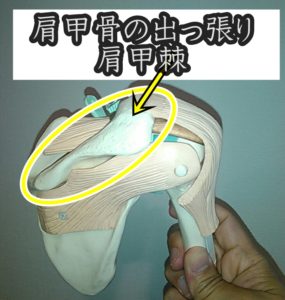

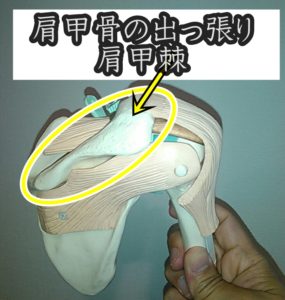

まず前から肩甲骨は肩峰という大きな出っ張りが肩の外側にあります。

肩峰はかなり大きな出っ張りで、

骨盤では上前腸骨棘という小さ目の出っ張りにあたります。

肩峰の下に烏口突起というカラスのくちばしのような突起があり、

ここが骨盤の下前腸骨棘になります。

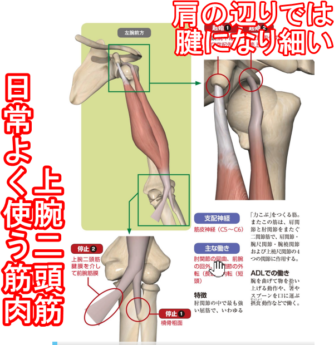

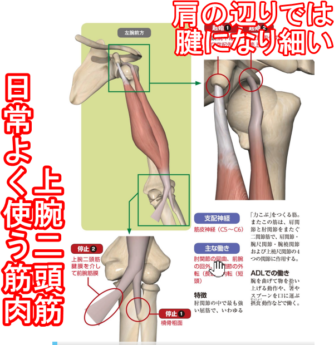

肩峰・烏口突起は上腕二頭筋という力こぶの筋肉がついています。

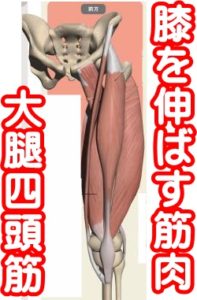

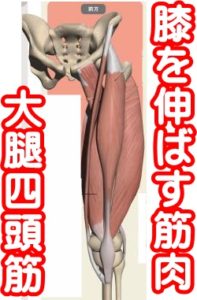

上前腸骨棘には縫工筋大腿筋膜張筋、

下前腸骨棘には大腿直筋という太ももの大きな筋肉がつきます。

上腕骨がはまることろを関節窩、

大腿骨がはまることろを寛骨臼といい対応します。

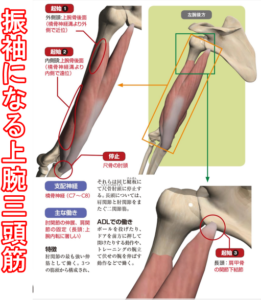

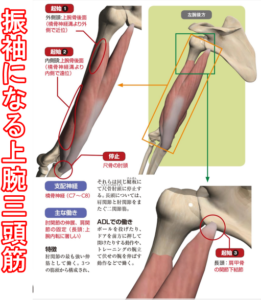

上腕三頭筋がつくことろが関節下結節で、

大腿二頭筋がつくところは坐骨結節で対応。

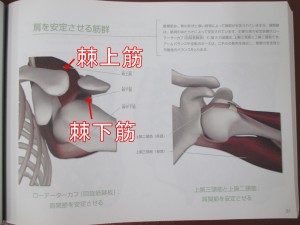

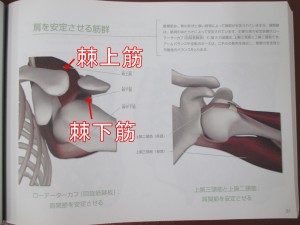

肩甲骨には上と下を分ける肩甲棘という山脈のような横たわる出っ張りがあります。

肩甲棘の上が棘上筋、下が棘下筋です。

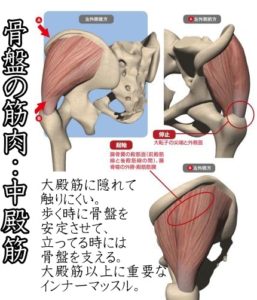

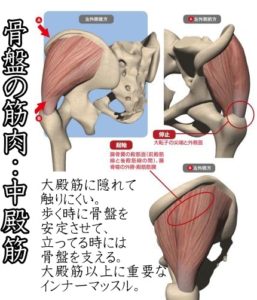

この肩甲棘に相当するのが骨盤でいうところの前殿筋線です。

前殿筋線は中殿筋と小殿筋の間にあります。

なので、棘上筋≒中殿筋、棘下筋≒小殿筋に相当します。

(大殿筋は三角筋に相当します)

このように対応する部分に刺激を加えると、

もともと同じ役割をしていた関節なので筋肉がゆるんで骨格が整ってきます。

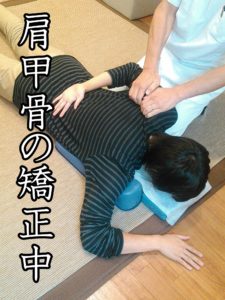

矯正というと骨盤矯正が主流ですが、

肩甲骨矯正もあわせると相乗効果があります。

肩甲骨は第二の骨盤というのも、

骨盤が第二の肩甲骨というのも、

ほとんど同じことですね。

LINEでの連絡が一番早いです。

大阪門真整体院のYoutube動画はこちら☞

https://www.youtube.com/user/大阪門真整体院動画

※施術効果は個人差があります。

寝屋川市萱島駅から徒歩10分

整形外科病院専門医の後は寝屋川市守口市大東市四條畷市大阪市内や東京都奈良神戸市から来院する当院に相談下さい。

施術による効果には個人差があります。

家庭で出来る肩甲骨はがし講座はじめました☞

http://肩甲骨はがし講座

肩甲骨整体:他院と7つの違い

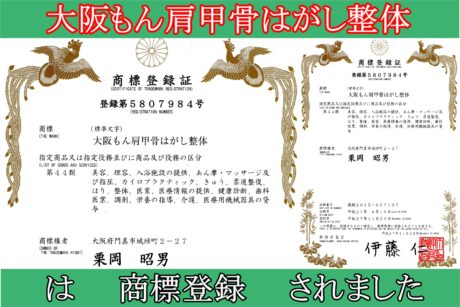

①肩甲骨はがし整体として商標登録(商標登録第5807984号)されている

②肩甲骨をはがしてきた人数が違う→のべ10000人以上

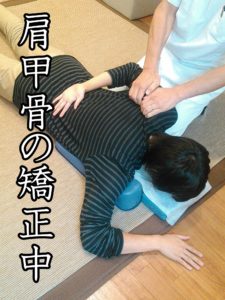

③肩甲骨のはがすテクニックが違う→筋肉の性質や硬さに応じて方向性や力加減を調整

④肩甲骨をはがす気合いが違う→ガチガチの肩甲骨にもチャレンジしてあきらない

⑤肩甲骨をはがした感が違う→すぐに戻ってしまいがちな整体効果が維持できるように形状記憶させる

⑥肩甲骨をはがした後の軽さが違う→後ろで腕も組みやすくなる

⑦肩甲骨はがし整体のYouTube動画が9万回以上再生されている

9万人以上が見た肩甲骨はがしの動画

※施術による効果には個人差があります。